L’IE en procès

Dans un précédent billet, nous avons montré pourquoi il était risqué pour la sûreté d’entreprise de se focaliser sur le renseignement. Le procès de B. Squarcini, évoqué dans le même billet, a abouti à un verdict que le prévenu conteste en appel. Rappelons les sévères réquisitions du parquet envers l’accusé : 4 ans d’emprisonnement avec sursis, 300 000 € d’amende, la confiscation de 460 000 € saisis durant l’enquête ainsi que l’interdiction d’exercer pendant 5 ans, tant dans la fonction publique que dans les métiers du renseignement, de l’intelligence économique, de la surveillance et du conseil.

Le tribunal ayant estimé que de nombreuses infractions avaient été commises, le verdict a été également sévère : 4 ans de prison dont deux avec sursis la partie ferme de la sanction devant être effectuée sous bracelet électronique, amende de 200 000 euros, confiscation de 462 000 euros issus de produits financiers, plus des indemnités civiles et frais, ainsi qu’une interdiction d’exercice pendant cinq ans de toute activité professionnelle en matière de renseignement. La peine de prison est plus lourde, l’amende moins importante, mais l’interdiction d’exercer est inchangée. Au-delà du cas personnel de B. Squarcini (qui a fait appel), quelles leçons de cette affaire peuvent être utiles pour la sûreté d’entreprise, qui pratique parfois l’intelligence économique ?

Une définition de l’intelligence économique

La décision du tribunal permet de comprendre comment ce qui, pour les juges, constitue l’intelligence économique laquelle, selon Alain Juillet, est la maîtrise et la protection de l’information stratégique utile pour tout décideur. Le tribunal a en effet défini l’intelligence économique comme “la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales” tout en ajoutant à cette large définition un certain nombre de restrictions. En effet, l’intelligence économique exclut “toute notion d’infiltration et de clandestinité“, pratiques qualifiées pénalement en “exercice illégal d’agent de recherches privées et collecte illicite de données à caractère personnel“, lesquelles violent deux principes républicains fondamentaux, à savoir la liberté d’association et la liberté d’expression. Est ainsi intolérable “l’action concertée [contre ces principes] d’individus dépourvus de toute autorité publique et n’ayant que pour seul objectif la satisfaction, contre rémunération, des intérêts partisans d’une personne“.

S’il existait encore un doute, nous avons maintenant la certitude que le renseignement exercé au sein de l’intelligence économique doit respecter le cadre légal. S’ensuit que si une entreprise tient absolument à recruter un praticien du renseignement, il est préférable pour elle qu’il dispose d’une culture juridique autre que parcellaire, car si le droit est affaire d’interprétation, l’interprétation qui prévaut est celle des juges. Ce point n’est pas à négliger car les récentes affaires impliquant des entreprises dont le renseignement ou la sûreté sont confiés à un ancien praticien du renseignement ont montré que la culture juridique de ce dernier était insuffisante, ce qui peut mettre l’entreprise dans une situation délicate.

Le tribunal rappelle que la consultation des fichiers régaliens est également interdite par des personnes non habilitées (là aussi, rien de révolutionnaire), il a même retenu à ce sujet l’infraction d’appropriation d’un secret de la défense nationale. Cette qualification et cette décision augurent mal du sort des salariés de la Société Générale mis en cause pour compromission du secret de la défense nationale. Notons aussi que LVMH ayant signé en 2021 une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) moyennant le paiement d’une amende de 10 millions d’euros, ce qui a définitivement éloigné la perspective d’un procès pour la multinationale du luxe en tant que personne morale, il n’est pas impossible que la banque dans la tourmente fasse de même et laisse ses salariés affronter seuls les affres du procès.

Les activités de recherche privée (qui sont réglementées, cf. le code de déontologie publié par le CNAPS par le décret N°2012-870 du 10 juillet 2012) ne peuvent être assimilées à l’intelligence économique, et lorsqu’une infraction pénale est constituée, l’entreprise doit saisir les forces de sécurité régaliennes. Ce dernier point est fort logique, aucun des salariés de l’entreprise n’étant habilité à diligenter une enquête judiciaire. S’il peut être tentant pour l’entreprise de pousser l’investigation le plus loin possible (afin de laver son linge sale en famille) tout en déclarant aux juges que l’enquête judiciaire contre l’entreprise a été diligentée juste au moment où celle-ci allait passer le relais à l’État, il est toujours délicat de prendre les magistrats pour des benêts. Le chantage envers B. Arnault était constitué et il n’était dès lors pas difficile, même pour un juriste débutant, de s’en rendre compte. Nous pouvons d’ailleurs nous demander si la direction juridique de LVMH a collaboré avec B. Squarcini sur cette affaire, car elle est étonnamment discrète.

In fine, les juges estiment que l’intelligence économique ne peut être clandestine (ce qui rejoint d’ailleurs tout ce qui est enseigné à son sujet) et que, de plus, elle ne peut s’exercer au détriment de la liberté d’association ou d’expression.

La clarification des activités de la zone grise

Certains pourraient arguer du fait que l’intelligence économique n’est pas aussi claire qu’on veut bien le dire et qu’il est parfois nécessaire d’aller chercher des informations dites grises, ce qui impliquerait de se salir les mains. Le jugement du tribunal apporte quelques éclaircissements sur cette zone grise, mais laisse cependant quelques interrogations en suspens.

Il est tout d’abord insupportable au corps social de surveiller une association. Les citoyens sont libres de s’associer et une entreprise privée ne peut donc placer sous surveillance une association en tant que telle. Ce qui laisserait la liberté de surveiller chacun de ses membres, mais il faudrait alors trouver un motif adapté à chaque personne surveillée. En outre, l’infiltration de personnes au sein d’une association pour en obtenir des renseignements est également interdite. Cette interdiction est compréhensible mais pose la question réciproque de l’infiltration de personnes au sein d’une entreprise pour en obtenir des informations. Ce cas de figure nous semble cependant plus délicat, car si ce type d’infiltration était interdit, les enquêtes journalistiques ou d’écrivains tels que Le quai de Ouistreham tomberaient alors sous le coup de la loi.

Comme le tribunal rappelle aussi que le renseignement d’État ne peut être privatisé, les organisations professionnelles qui réclament des échanges d’informations entre l’État et les entreprises privées voient ainsi un obstacle se lever sur le chemin de l’établissement d’un cercle de confiance (cf livre blanc, p 5). Rappelons d’ailleurs que la question qui demeure est de savoir ce que l’État pourrait obtenir en contrepartie des informations fournies aux entreprises privées.

Une autre précision bienvenue est que la vie privée des dirigeants d’entreprise ne fait pas partie du patrimoine économique national, quand bien même l’entreprise serait un poids lourd de l’économie nationale : “Le tribunal constate que les investigations considérées ont été réalisées en dehors du cadre légal qui seul devait s’y appliquer. Par suite, il importe peu que l’objectif poursuivi eût été de protéger le patrimoine économique de la France par le truchement de la sauvegarde de la vie privée de M. Arnault.” Ce rappel est de bon sens, et il incite les dirigeants à ne pas laisser prise à la réalisation de kompromat et à faire donc preuve de prudence dans leur vie, tant publique que privée.

Responsable, coupable…

Dans toute affaire judiciaire, il est important de savoir qui sera reconnu coupable et qui pourra s’en sortir. Cette incertitude amène ainsi certains à se défausser le plus possible sur leurs collègues ou amis de X années, quitte à oublier les discours affirmant qu’ils recherchent les responsabilités car ils les aiment.

L’affaire Squarcini n’a ainsi pas dérogé à la règle qui veut que si les absents ont toujours tort, les morts sont les plus grands coupables. En l’occurrence, Pierre Godé, décédé en 2018 semblait avoir de très grandes responsabilités dans le groupe au vu des déclarations qui ont été faites à son sujet. Du fait de l’ampleur de ces responsabilités, il convient de se demander si son poste a été pourvu depuis son décès, ou s’il est toujours vacant, six ans après.

La comparution devant un tribunal révèle également deux autres éléments préjudiciables à la bonne administration d’un entreprise. La défaillance de la mémoire de certains ainsi que l’ignorance d’affaires pourtant graves dans laquelle les dirigeants d’entreprise ou d’organisation en tout genre soient tenus sciemment par leurs subordonnés les plus proches. La liste de ces amnésies ou trahisons pourrait être longue, et les personnes qui “recherchent des responsabilités” montrent à ces occasions qu’il est surtout opportun d’avoir un adjoint ou un subordonné de grade suffisant pour qu’il soit reconnu coupable. Ceci confirme que l’entreprise n’est pas une armée comme une autre, car une armée ayant de tels chefs se débanderait avant même le premier coup de feu. Nous ne pouvons alors qu’être d’accord avec Hannah Arendt qui estime que les personnes qui proclament rechercher le pouvoir en recherchent surtout les apparences et l’apparat.

Conclusion

S’il est toujours délicat, ou plutôt inconfortable, d’être celui par lequel la jurisprudence s’établit, il est intéressant que le tribunal ait clarifié les choses. L’ambiguïté en matière d’intelligence économique n’a plus lieu d’être, et s’il existait des barrières éthiques à sa pratique (allègrement franchies par certains), il en existe maintenant des légales.

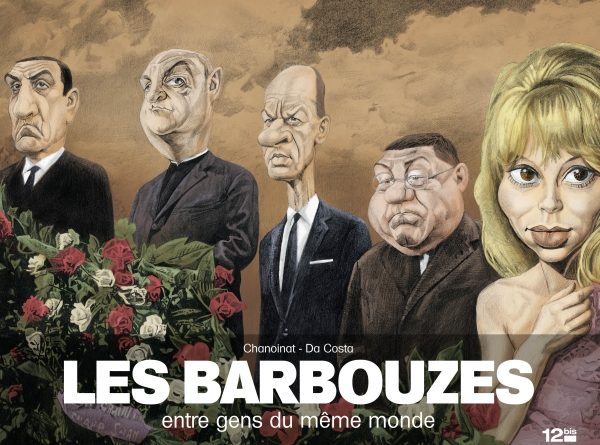

Cette affaire confirme ce que nous évoquions dans le billet relatif à la sûreté et au renseignement : rien ne s’oppose à ce qu’une entreprise recrute un ancien praticien du renseignement, mais il est salutaire pour lui et pour elle que les deux parties comprennent que l’exercice de ces prérogatives diffèrera de ce qu’l faisait jusqu’alors. Reconnaissons cependant qu’affirmer cela lors de l’entretien de recrutement peut vous rendre subitement moins intéressant, tout aussi sympathique et compétent que vous puissiez être. Ce qui nous amène à penser qu’il n’est pas exclu que lorsqu’une entreprise recrute un directeur sûreté, elle peut avoir tendance à privilégie un praticien du renseignement assez peu regardant quant au respect du droit et suffisamment habile pour ne pas laisser de traces derrière lui. Ce n’est cependant pas ainsi que la profession sortira de son image de barbouze que cette affaire vient de réactualiser.

D’autant que l’histoire récente a montré que lorsqu’une affaire tourne mal, le directeur sûreté (ou son équivalent) peut se sentir bien seul, voire abandonné par son entreprise, du début de l’enquête jusqu’à ce que le tribunal rende son verdict.

Enfin, il nous semble urgent que la profession analyse les différentes affaires judiciaires dans lesquelles certains de ses praticiens ont été impliqués et en tire des recommandations pratiques, cela lui serait bien plus utile que de discourir sur la loyauté du directeur sûreté (comme si les autres directeurs pouvaient ne pas être loyaux au patron) ou son caractère prétendument stratégique.

excellente analyse en tout points. La culture juridique est plus que nécessaire pour l’exercice du métier de directeur sûreté, et pas seulement dans les missions type IE ! Bien souvent les militaires ne la possèdent pas, ou insuffisamment, y compris quand ils viennent du monde du Renseignement. En soi ce ne serait pas grave car elle peut s’acquérir, mais encore faut-il l’admettre et travailler sur ses lacunes. Ancien militaire de l’armée de Terre puis Gendarme, je sais de quoi je parle. Bien des camarades ignorent le fonctionnement du Parquet, le rôle d’un procureur, d’un juge d’instruction, le droit administratif et pénal. C’est d’ailleurs souvent pareil quand on leur parle du rôle du Préfet !